|

2019年(大村市)小中学校郷土史クラブの成果発表会 福重小学校の発表内容:「いざ 福重の石仏のなぞへ」 2018年度・福重小学校・郷土史クラブ(6-2) |

<発表会・概要報告ページは、ここからご覧下さい> |

||

Fさん:こんにちは。福重小学校,郷土史クラブです。私たちが住む福重地区(ちく)は、全国的(ぜんこくてき)にも珍しい(めずらしい)古い石仏(せきぶつ)が、たくさんある町です。石仏とは、その名の通り、石を彫って(ほって)作られた仏像(ぶつぞう)です。 Fさん:こんにちは。福重小学校,郷土史クラブです。私たちが住む福重地区(ちく)は、全国的(ぜんこくてき)にも珍しい(めずらしい)古い石仏(せきぶつ)が、たくさんある町です。石仏とは、その名の通り、石を彫って(ほって)作られた仏像(ぶつぞう)です。頭(あたま)だけの「仏頭(ぶっとう)」、全体が残る「単体仏(たんたいぶつ)」、大きな石に線(せん)で、彫られた(ほられた)「線刻石仏(せんこくせきぶつ)」などの種類(しゅるい)があり、それらの石仏が地区のあちこちにあります。これらの石仏について、くわしく知っていらっしゃる上野さんにお話を聞いたり、実際(じっさい)に出かけたりして調べ(しらべ)たことを発表します。 |

||

Dさん:石仏は、神社(じんじゃ)や、お寺(てら)などとともに、平安時代(へいあんじだい)の中ごろ以降(いこう)、福重地区にたくさん作られましたが、くわしい年代は分からないものが多いです。また、石仏は自然石(しぜんせき)を彫って(ほって)作られました。 Dさん:石仏は、神社(じんじゃ)や、お寺(てら)などとともに、平安時代(へいあんじだい)の中ごろ以降(いこう)、福重地区にたくさん作られましたが、くわしい年代は分からないものが多いです。また、石仏は自然石(しぜんせき)を彫って(ほって)作られました。地元(じもと)にあったものをほった石仏だけでなく、西彼杵半島(にしそのぎはんとう)で採れた(とれた)滑石(かっせき)というなめらかな石をこちらまで運んできて、作られたものも多いです。大村の自然石は、彫る(ほる)と割れ(われ)やすく、ほりにくいと言われています。形としては、レリーフタイプのものがたくさんあります。 |

||

Iさん:わたしたちは、10月に弥勒寺町にある石仏を見に行きました。弥勒寺公民館の入り口にある「線刻不動明王像(せんこくふどうみょうおうぞう)」は、高さ168cm、横幅(よこはば)78cmで、福重に残る線刻石仏の中ではもっとも、りんかくがはっきりしています。 Iさん:わたしたちは、10月に弥勒寺町にある石仏を見に行きました。弥勒寺公民館の入り口にある「線刻不動明王像(せんこくふどうみょうおうぞう)」は、高さ168cm、横幅(よこはば)78cmで、福重に残る線刻石仏の中ではもっとも、りんかくがはっきりしています。長崎県一美しい不動明王像と言われています。鎌倉時代(かまくらじだい)中期(ちゅうき)か初期(しょき)のものと考えられています。 |

||

Nさん:公民館の東側にある「上八龍(かみはちりゅう)の線刻石仏(せんこくせきぶつ)」は、高さ175cm、横幅312cmで、石は大きいのですが、仏像は左の端(はし)に描かれ(えがかれ)ています。 Nさん:公民館の東側にある「上八龍(かみはちりゅう)の線刻石仏(せんこくせきぶつ)」は、高さ175cm、横幅312cmで、石は大きいのですが、仏像は左の端(はし)に描かれ(えがかれ)ています。いつごろ彫られ(ほられ)、なんという仏像(ぶつぞう)なのかは研究者(けんきゅうしゃ)も分からないそうです。 |

||

Oさん:次に、石堂屋敷(せきどうやしき)を見に行ったことを発表します。石堂屋敷は、弥勒寺公民館の前あたりにあります。石仏がたくさんあることから、石堂屋敷と呼ばれるそうです。まず、滑石製(かっせきせい)の平安仏(へいあんぶつ)が4体ありました。3体ならんだものと頭部が欠けているものが1体です。滑石製とは、おそらく西彼杵半島(にしそのぎはんとう)でとれた石だそうで、軽く(かるく)ツルツルしていました。 Oさん:次に、石堂屋敷(せきどうやしき)を見に行ったことを発表します。石堂屋敷は、弥勒寺公民館の前あたりにあります。石仏がたくさんあることから、石堂屋敷と呼ばれるそうです。まず、滑石製(かっせきせい)の平安仏(へいあんぶつ)が4体ありました。3体ならんだものと頭部が欠けているものが1体です。滑石製とは、おそらく西彼杵半島(にしそのぎはんとう)でとれた石だそうで、軽く(かるく)ツルツルしていました。 |

||

Hさん:次に、線刻石仏(せんこくせきぶつ)が9体ありました。線刻石仏とは、石に線でほってある石仏のことです。最後(さいご)に、仏頭(ぶっとう)が3体ありました。 Hさん:次に、線刻石仏(せんこくせきぶつ)が9体ありました。線刻石仏とは、石に線でほってある石仏のことです。最後(さいご)に、仏頭(ぶっとう)が3体ありました。仏頭は、大きな石仏が多いです。3体の中には、顔(かお)がはっきりわかるものが1体と、作りかけのものが2体ありました。 1か所にこんなにたくさんの石仏があり、とても驚き(おどろき)ました。特に、仏頭は大きくて、ひとめ見ただけで頭とわかるものがあり、これを作った人はすごいなと思いました。 |

||

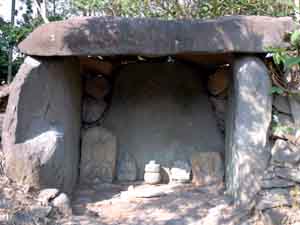

Nさん:11月には、学校から歩いて5分ほどの福重町の石仏も見に行きました。それらは民家(みんか)の裏庭(うらにわ)にある古墳(こふん)の中にあります。古墳の石室(せきしつ)の奥(おく)の壁石(かべいし)に、ほった線刻石仏(せんこくせきぶつ)と、その前に単体仏(たんたいぶつ)4体があります。 Nさん:11月には、学校から歩いて5分ほどの福重町の石仏も見に行きました。それらは民家(みんか)の裏庭(うらにわ)にある古墳(こふん)の中にあります。古墳の石室(せきしつ)の奥(おく)の壁石(かべいし)に、ほった線刻石仏(せんこくせきぶつ)と、その前に単体仏(たんたいぶつ)4体があります。線刻石仏は、石全体の高さ100cm、横幅(よこはば)115cmで、えがかれている仏の高さは95cm、横幅は75cmと、とても大きいです。この石仏は太い線や細い線が均一(きんいつ)にほられており、上手な人がほったと考えられています。また、この左どなりの石には、途中(とちゅう)で、かくのをやめた線が一部ほられています。 |

||

Iさん:次に単体仏(たんたいぶつ)4体についてです。これらの写真を見てください。大きいもので高さ48cm、小さいものでは高さ16.5cmです。特に、「その2」と「その3」が古く、約900年前につくられたそうです。 Iさん:次に単体仏(たんたいぶつ)4体についてです。これらの写真を見てください。大きいもので高さ48cm、小さいものでは高さ16.5cmです。特に、「その2」と「その3」が古く、約900年前につくられたそうです。「その2」と「その3」は滑石製(かっせきせい)で、さわると、とてもつるつるしていました。線刻石仏(せんこくせきぶつ)と単体仏が同時(どうじ)にならんでいて、しかも古墳(こふん)の中にあることに、おどろきました。 |

||

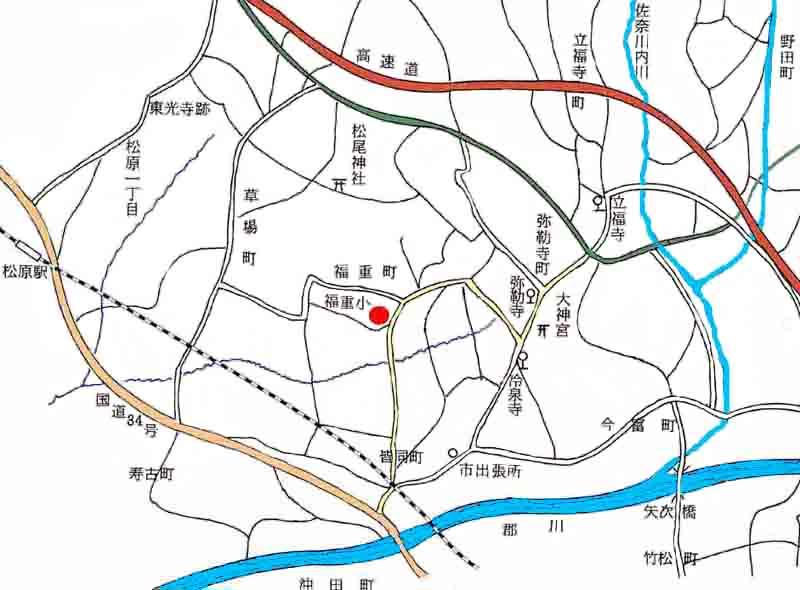

Oさん:では、今まで紹介(しょうかい)してきた石仏の場所を「石仏マップ」で見ていきましょう。弥勒寺町には石堂屋敷や弥勒寺公民館に、福重町には民家の裏庭にあります。今回は紹介(しょうかい)できませんでしたが、草場町(くさばまち)の墓地(ぼち)に1体、今富町(いまどみ)の民家に1体、野田町(のだまち)のため池の横に1体あります。 Oさん:では、今まで紹介(しょうかい)してきた石仏の場所を「石仏マップ」で見ていきましょう。弥勒寺町には石堂屋敷や弥勒寺公民館に、福重町には民家の裏庭にあります。今回は紹介(しょうかい)できませんでしたが、草場町(くさばまち)の墓地(ぼち)に1体、今富町(いまどみ)の民家に1体、野田町(のだまち)のため池の横に1体あります。また、みなさんがよく知っている「おおむら夢ファームシュシュ」の駐車場(ちゅうしゃじょう)わきにも線刻石仏(せんこくせきぶつ)がありますので、行く機会(きかい)があれば、ぜひ見てみてください。このように、福重には約30体というたくさんの石仏があります。 |

||

Kさん:今回(こんかい)福重地区の石仏について調べる活動(かつどう)をとおして、福重には昔からたくさんの種類(しゅるい)の石仏があるということが分かりました。初めて知ったことが多くあり、この良さをみんなに伝えたいと思いました。また、これから石仏のことをもっとくわしく調べたいと思いました。 Kさん:今回(こんかい)福重地区の石仏について調べる活動(かつどう)をとおして、福重には昔からたくさんの種類(しゅるい)の石仏があるということが分かりました。初めて知ったことが多くあり、この良さをみんなに伝えたいと思いました。また、これから石仏のことをもっとくわしく調べたいと思いました。, |

||

Sさん:みなさんも福重地区に来て、石仏をさがす体験をしてみてください。昔の人たちの仏様を大切にする思いを感じることができるかもしれませんよ。 Sさん:みなさんも福重地区に来て、石仏をさがす体験をしてみてください。昔の人たちの仏様を大切にする思いを感じることができるかもしれませんよ。これで福重小学校郷土史クラブの発表「いざ!福重の石仏のなぞへ!」を終わります。 |

||

| 下記横長写真は、2019年(大村市)小中学校郷土史クラブ成果発表会・福重小学校の発表 | ||

|

||

| <関係ページのリンク先> ・福重小学校・郷土史クラブの報告ページ:「9月11日、福重の石仏の講話(概要報告)」 「10月16日、弥勒寺町にある石仏(概要報告)」 「11月6日、福重町にある石仏(概要報告)」 「12月11日、発表原稿の作成準備など(概要報告)」 「2019年1月12日、発表に向けての準備と練習(概要報告)」 「2月2日、2019年(大村市)小中学校郷土史クラブの成果発表会」 |