|

福重の写真集 その691 |

|

2025年2月7日 竹松小学校・図書ボランティア・講話(概要報告)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (写真1) 右側:竹松小学校の図書ボランティアの皆様と、奥側は上野(2025年2月7日撮影) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

竹松小学校・図書ボランティア・講話(概要報告)

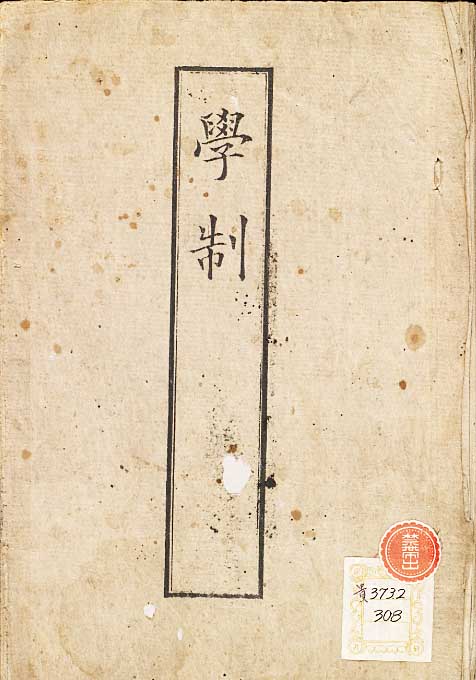

今回講話の2テーマ 1、明治初期に開校した大村市内の小学校と、相撲場(土俵)について 2、大村(竹松)の偉人、原口富一 氏について 3。竹松小学校の空襲について <主な内容> 1、明治初期に開校した大村市内の小学校と、相撲場(土俵)について (1) 明治初期に開校した大村市内の小学校 <右下側の画像の「明治時代初期に開校した小学校の一覧」表を参照> 福重小学校は松原と共同して1872(明治5)年8月創立(大村市内で最初の公立の小学校、 長崎県内でも同様と思われる) 松原は翌年に独立。3番目が鈴田小学校。4番目が竹松小学校。 明治時代の初期に大村市内で9校も開校した。 何故か? ① 明治政府、初の教育基本法といわれている学制(国民皆学)の法律が、1872(明治5)年8月2日に布告された。 ② 今までの私塾(寺子屋塾など)は、先生の病気や死去があれば長続きせず不安定であった。そのため、常時ある公設の学校が地域からも要望されていた。 大村藩の時代に藩校の「五教館」(現在の大村小学校に黒門があり)があり、武士や町民の子弟も通学できた。しかし、距離的に例えば、松原・福重・竹松村などから通学するには、遠かった。各村には、武士や商人も住んでいて、「読み、書き、そろばん」は不可欠の条件で、当然その子ども達にも勉強は必要だった。それで、私塾(寺子屋塾)があった。(福重には井手塾があった) しかし、その塾の先生が病気や亡くなられれば、塾ができず不安定だった。そのこともあり、各地域からも常時ある公設の学校が地域からも要望されていたといわれている。そのようなことから、各村での小学校の創立が進んだと思われる。 初の教育基本法といわれている学制(国民皆学)の法律ができても約10年間ほど、地元・父兄(保護者)負担だったため、全国でも長崎県内でも小学校があまり増えなかった。学校は、最低でも、その敷地・校舎・先生・教科書(初期は掛け軸タイプ)・児童がないと、成り立たない。最初の法律は、地元負担だったため評判が悪かった。 ただし、明治初期に現・大村市内で9校も創立(開校)したのは、多い方だったので、子どもの教育に熱心だったのだろう。。なお、地元負担などの問題のあった法律は、その後、改訂された。 (2)なぜ、古くからある小学校には土俵があるのか? 何故、無い学校もあるのか? まず、この内容は、事前に図書ボランティアの方から要望があり、それを調べた内容である。 例年開催の「ふれあい相撲大会」開催学校6校には、相撲場(土俵)がある。その開催6校名は、福重小、松原小、萱瀬小、黒木小、東大村小、西大村小である。(なお、鈴田小学校にも土俵はあり) ただし、何故、明治初期開校に相撲場(土俵)があるのか、その根拠資料を探しきれなかった。また、正確性に欠けるが、竹松小学校含めて他の学校にも、過去には土俵があった可能性があろう。 先のことから、下記事項は、上野の推測・想像ながら、古くから開校した小学校に土俵のある訳は、 ① 相撲は日本国中で古来から親しまれていた。(国技) 用具は、まわしと土俵さえあれば競技はできる。 ② 短時間に勝負がつくし、ルールも難しくない、分かりやすい格闘技である。 ③ 明治政府の富国強兵(国を豊かにして、強い軍隊をつくる政策)のもと、奨励された可能性もあったのでは? ④ (上記③とも関係あるが)小学校の体育の授業で土俵さえあれば、先生も児童に教えやすく、また、ほぼ全員の児童も相撲に参加できたのでは。(同じ格闘技で同じく古くからある剣道や柔道などは、それなりのルールや用具も必要であろう) ⑤ 大村8地区別(旧の町や村別で)相撲愛好家がいて、大人の相撲大会や、そのための土俵の維持、管理もされていた可能性もある。(また、学校ではないが、大村8地区にある主だった神社にも土俵がある位、地域でも相撲は盛んだった) などと思われる。 ・何故、土俵が無くなったり、最初から無い学校もあるのか? 戦後に新校舎の建築が、数多くあった。その敷地確保のため、土俵が無くなったのではないだろうか? また、他のスポーツ(野球・バレーボール、サッカーなど)も盛んになった。 そのようなこともあり、新しく開校した学校には、最初から土俵は造られていなかったと思われる。 2、大村(竹松)の偉人、原口富一 氏について <別紙資料参照> 大村には、偉人、有名人、活躍人は、江戸時代からと限定しても、大勢いらっしゃる。しかし、上野の個人的な考えながら、本当に大村の偉人と呼べる人は、東京などで仕事上(役人など)の肩書きの人より、江戸時代の大村領民、現代の大村市民のために、その当時に名実ともに貢献され、現在もその恩恵をもたらしている方が、そうだろうと思っている。 そのような考えからすれば、私は、これまで「真の大村の偉人」と考えている方は、3名の方であろう。

その中のお一人が、今回紹介している原口富一 氏である。略歴を述べると、次の通りである。 1884年(明治17年)9月1日-----長崎県東彼杵群竹松村原口郷((現在の大村市原口町である)で生まれる 1890年(明治23年)4月-----竹松尋常小学校(4年制)入学、病気のため1年間卒業が遅れた(注:この学校は現在の竹松小学校である) 1895年(明治28年)4月-----大村高等小学校入学 ・1903年(明治36年)-----大村中学校(現・大村高等学校)を卒業 ・1904年(明治37年)5月-----渡米 長崎港よりサンフランシスコへ ・1904年(明治37年)8月-----リンカーングラマースクールに入学 1年で高校に入学できる資格取得 ・1905年(明治38年)8月-----オークランド高校入学 所謂スクールボーイとして3年すごし、2年間は夜薬店で働く ・1906年(明治39年)4月18日-----<サンフランシスコ大地震で被災> ・1909年(明治42年)-----オークランド高校を卒業 ・1909年(明治42年)9月-----スタンフォード大学に入学 電気工学 ・1913年(大正2年)-----スタンフォード大学卒業 ・1913年(大正2年)8月-----ゼネラル電気会社に入社 ・氏名:原口富一(はらぐち とみいち) ・生まれ:当時の東彼杵郡竹松村原口郷(現在の大村市原口町) ・日本での学歴、竹松小学校、大村高等小学校、大村中学校 大村海軍航空隊の敷地返還に多大なる尽力 原口富一氏の功績を述べる前に、この地あった大村海軍航空隊のことについて述べたい。この海軍航空隊は、それまでの広い耕作地(主に畑)に、1922(大正11)年にできた。その後、拡張されて草地(芝生)の滑走路のみでも1600m×1400mとなった。 ただし、実際の敷地は、飛行機を隠す掩体壕、駐機場や誘導路なども周囲にあったので、そこも含めれば東西•南北各2000m近くあった。あと、先の地主の人たちは、住む家も耕作地も、無くなったので、様々な地域へ移転せざるを得なくなった。 さらには言えば、この海軍航空隊があったばかりにアメリカ軍機は、先の戦争中は何回も空襲をおこなった。その空襲で竹松地区のみでも11名の犠牲者があり、家屋の消失も多かった。その戦争も終わり、今度は、この海軍航空隊敷地全部をアメリカ軍が接収した。 そのような中、元地主の方々は、元の自分たちの土地を返してくれとの要望は、強かったと思われる。そんな折り1946(昭和21)年秋に、土地の返還を求めて元の土地所有者など地元の農民は、竹松農耕組合(組合長:原口 富一 氏)を組織された。 そして、原口氏の得意の英語力も含めて、アメリカ占領軍と何回なく請願や折衝を繰り返した。様々な経過がありながらも、1947(昭和22)年5月、ついに返還許可の通知を得た。返還面積は、175町歩4反(174ヘクタール)であった。それから、土地の配分や飛行場から農地への開墾作業などの苦労も続いた。その結果、肥沃な農地に生まれ変わった。 この開墾地の名称は、土地返還交渉や払い下げに絶大な尽力を果たされた原口 富一 氏の功績を永久に讃えるため、同氏の名前をとって「富の原」となった。現在では、農地だけでなく大村有数の住宅地や工場地域などになっている。詳しいことは、富の原2丁目の公民館敷地に「富の原開墾記念碑」があるので実物も見て頂きたい。 (講話時に原口富一氏の島原市における状況も島原新聞をもとに話した。ただし、このページでは、その内容は省略した) 3、竹松小学校の空襲について 昨年の講話で、竹松地区全体の空襲の話はした。今回は、竹松小学校への空襲中心の話である。竹松小学校への空襲や、その関係での疎開授業、戦後の校舎の立て直しなどは、主に下表の通りである。 あと、下表は、竹松小学校創立百周年記念誌や「むかしの竹松」などを参考、引用して書いている。ただし、アメリカに残る空襲記録などには、もっと日時、場所含めて詳しい資料もあるようだ。 そのような記録類を調査すれば、竹松小学校含めた竹松地区全体への空襲回数も従来記述より増えると思われる。しかし、竹松小学校に直接被害が出たのは、下表の月日だけでも充分判明していると思える。 空襲当時、竹松小の児童は学校内では負傷者は無かった あと、空襲回数が多かったにも関わらず学校内で児童が犠牲者や負傷者などはなかった。これは、例えば直接空襲を受ける前に坂口方面や、町ごとに近くの神社などでの疎開授業含めて対応された当時の先生や竹松地区の方々の判断も良かったからだ。(ただし、自宅などで空襲が遭った場合に児童に負傷者が出たのか、どうかまで調べきれなかった) 補足的な話だが、ここずっと私は戦前に撮影された竹松小学校の校舎写真を探している。しかし、竹松地区全体を写した航空写真の中に、極小さく写っている校舎写真しか見つけきれなかった。(補足:明治時代初期から、まだ学校が昊天宮(神社)の東側方向にあった当時の学校写真も探している) なお、戦後になり何回か立て直しや増改築された学校敷地全景や校舎写真は、現在、竹松小学校の玄関の壁に大きな写真で掲示されているので、参考までにご覧になって頂きたい

補足: (この項目は、準備中。しばらく、お待ちください) ・主な関係ページ:「2024年2月26日、竹松小学校・図書ボランティア・講話(概要報告)」 「福重小学校の図書ボランティアの紹介ページ」 ・冊子「竹松地区の空襲」(2021年8月8日、A4サイズ16ページ) ・「第21航空廠=航空機製造工場」 「大村海軍航空隊」 (掲載日:2025年2月8日、第二次掲載日:2月11日、第三次掲載日:2月19日、、第四次掲載日:3月7日、、第五次掲載日:3月17日、) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||