|

| 少年鼓手 浜田勤吾の銅像 |

概要紹介

(この項目は、最後に書く予定))

いくつかの和歌の紹介

浜田謹吾少年が出陣した時に着ていた衣服に縫い付けてあった母チカの詠んだ和歌の実物は、どうも現存していないようです。また、そのことから、この和歌が実は、様々と場所、碑文、書籍類によって表現が違います。ただし、和歌や文学など無学の上野の言うのも何ですが、どの和歌も意味自体には、そう大差はないようです。

それらを、この項目=「いくつかの和歌の紹介」として、次から書いていきます。和歌は茶色の太文字にしています。また、分かりやすいように、整理番号などを付けていますが、その番号には、全く意味がなく、どれが明治時代初期で、さらに女性(母親)の詠んだ和歌に近いのかなどは、後の項目に書いています。

----------・・・----------・・・----------・・・

|

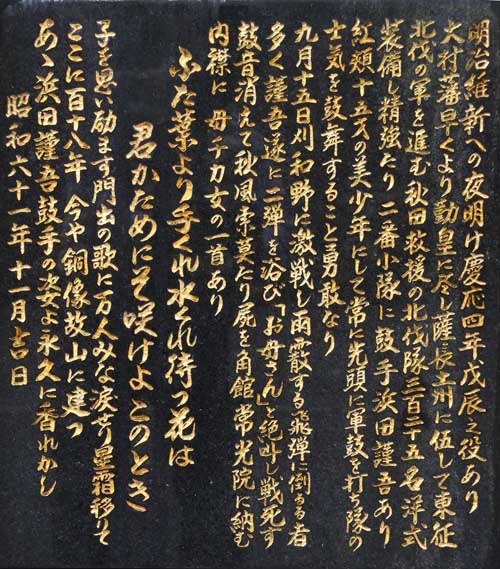

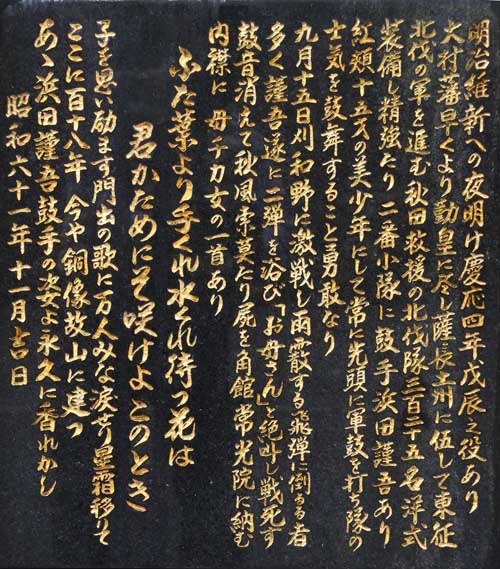

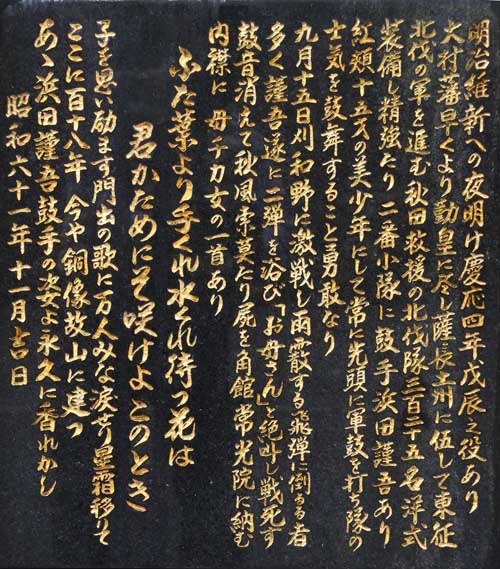

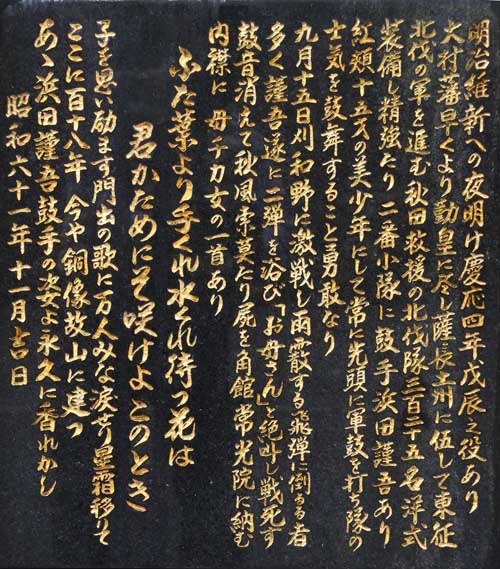

上記写真=少年鼓手 浜田勤吾の銅像の下部にある碑文

左から6、5行目が母チカの和歌 |

|

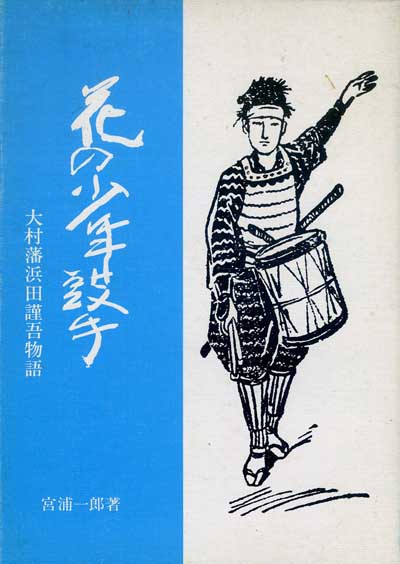

「花の少年鼓手―大村藩浜田謹吾物語」 の表紙

(著者---宮浦一郎 氏 初版:1980年11月20日発行 |

1) 大村公園(玖島城址の二の丸周辺)にある「少年鼓手浜田謹吾の銅像」の碑文より(注意:原文は右写真の通り縦書きだが、ホームページ用に今回、横書きに変えている)

ふた葉より手くれ水くれ待つ花は

君がためにそ咲けよ このとき

<上野注:これは「少年鼓手浜田謹吾の銅像」の碑文なので当時の方々(郷土史研究家含めて)が考えて造られたと思える。ただし、和歌の原文通りなのかは別であり、後の仙北市教育委員会設置の史跡説明板の内容とも異なる>

----------・・・----------・・・----------・・・

2) 大村市広報誌「広報おおむら 2016年6月号」より

二葉より 手くれ水くれ 待つ花の 君がみために 咲けやこの時

<上野注:上記は読みやすい区切り(五七調の区切り)をしてある。しかし、明治時代の筆文字の縦書きの和歌には、このような区切りは無かったと思えるので、後世か、現代に読みやすくされたのであろう>

----------・・・----------・・・----------・・・

3) 仙北市、角館町-----(史跡)戊辰戦役戦没者墓地にある仙北市教育委員会の史跡説明板より

二葉より手くれみずくれまつはなは

君がためにそ咲けやこのとき

(上野注----ここからは全く個人的な考えである。(現在の秋田県大仙市)刈和野の戦で戦死した謹吾少年の衣服に縫い付けてあった和歌を見つけられたのは(現在の秋田県仙北市)角館周辺の方々であるから、その距離が近いこと。明治時代の女性文字としては、上記のような平仮名が和歌でも多かったと思えること。縦書きの筆文字ならば区切り文より、上記のように続き文字と推測できると考えた)

----------・・・----------・・・----------・・・

4) 本「花の少年鼓手―大村藩浜田謹吾物語」 (著者---宮浦一郎 氏 初版:1980年11月20日発行、217ページより)

二葉より手くれ水くれ待つ花の

君がみためぞ 咲けやこ此の時

(上野注----上記の本は、上野が見た範囲内ながら浜田勤吾少年について、当時の大村藩のこと、戦や勤吾少年の戦死、その後のことなどが書かれた最も詳しい書籍である)

------------------------------------

・想像も含めて、何故いくつかの和歌があるのか?

まず、浜田謹吾少年の母チカの和歌が、いくつかあるかについては、この項目の冒頭にも書いた通り、「和歌の実物が現存していない」からだろうと、推測されます。そのようなことから、この和歌が様々な場所、碑文、書籍類によって文章表現が違っているのだろうと推測されます。う

あと、後世になって分かりやすく、読みやすくしたのも、その要因でしょう。それは、何故か? 普通に考えれば、明治維新頃の母チカの和歌は、謹吾少年の衣服の襟元に筆文字の1行もしくは2行の漢字、ひらがなの続き文でしょう。

ただし、現代人では、この続き文は、なかなか読みづらいものです。そのようなことから、後世になって、先に紹介した通り、部分区切りの和歌になったと想像されます。

・どれが原文の和歌に近いのか?

念のため、この項目の全て上野の個人的な推測ですから、あくまでも、ご参考程度に閲覧願います。「どれが原文の和歌に近いのか?」のテーマで思案するならば、上記1)から4)の和歌の中で、私は3)の「仙北市、角館町-----(史跡)戊辰戦役戦没者墓地にある仙北市教育委員会の史跡説明板」に書いてある和歌ではないかと、推測しています。つまり、その和歌は、下記の続き文です。

二葉より手くれみずくれまつはなは君がためにそ咲けやこのとき

さらに先の項目と重複しますが、浜田謹吾少年が戦死した場所(和歌が縫い付けられた衣服が見つかった場所)に最も近いからです。歴史事項は、第一現場か、それに準ずる所が正確さも高いと思われるからです。そして、明治維新頃の女性(母親)の筆文字は、漢字・平仮名の1行もしくは2行の続き文ではないかと考えられます。縦書きの筆文字の場合、続き文が多く、後世の活字文(印刷文字)のような文節区切りは、少なかったと思われるからです。

さらに想像を続ければ母チカの読んだ和歌の実物は、その縫い付けあった衣服含めて謹吾少年と一緒に埋葬されたと思われます。それでも、和歌を覚えておられた角館の方が、(もしかしたら原文と少し違うかもしれないが)何かに書き写して下さったおかげで今も、表現の少し違いはあろうとも様々な場所や方々によって長く後世に伝わり、残っているのでしょう。

和歌の解説(ただし、上野流の解釈で)

上野の推測で原文に近いと思われる和歌は、上記通りと考えています。しかし、この項目=和歌の解説や解釈なので、あえて部分区切りの方が現在では分かりやすいです。そして、その区切ったのを、まずは辞典風にして、下記①~⑤に解説していきます。念のため、あくまでも素人の解説ですから、ご参考程度に閲覧願います。

二葉より 手くれ水くれ 待つ花の 君がみために 咲けやこの時

<事典風の部分解説>

① 二葉より----------植物ならば最初に発芽した若葉の頃から。 人ならば幼少期から。

②手くれ水くれ-----植物ならば手で愛でて水を遣(や)り。 人ならば(毎日)食べさせて、(何でも)世話して。

③ 待つ花の--------植物ならば花が咲くのを待って。 人ならば(大人に) 育つのを待って。

④ 君がみために---あくまでも、この場合は(大村藩の)お殿様のために(との意味だろう)。

⑤ 咲けやこの時---植物ならば花が咲くのは今だ。 人ならば活躍するのは今だ。

|

上記写真=少年鼓手 浜田勤吾の銅像の下部にある碑文

左から6、5行目が母チカの和歌 |

--------------・・・-----------・・・---------

和歌全体通しての解釈と感想

<和歌の全体通しての解釈について>

上記の①〜⑤の部分解説を人に当てはめて、さらに口語訳(現代語訳)風にして、次の「」内(青文字)で解釈していきます。当然、母チカが息子の謹吾に向けての和歌の意味です。

「(産んで)幼子の頃から、手塩にかけて育てた息子よ(謹吾よ)、お殿様のために、一花咲かす(活躍する)のは、今この時ですよ」

<この和歌の感想について>

和歌の感想を述べる前に上野は、今回の母チカの和歌を調べている時、昔から聞いたことのある次の<>内(青文字)の言葉を思い浮かべました。 それは、<親の愛は海より深く、山より高い><親の情は海よりも深い>です。

(この和歌が詠まれる前に)浜田謹吾は、既に元服(げんぷく)して(大人になって)お父さんの代わりに戊辰戦争に出征していたものの年齢的に、お母さんにとっては、まだまだ可愛い我が息子だったでしょう。

さらに想像を重ねるならば、謹吾が大村出発時、お母さんのチカさんは、口(表向き)では「戦で活躍して、お殿様のために役に立つのですよ」と言いつつも、内心は、どうか無事に大村に帰ってくるようにとの心境だったろうと思われます。

この和歌には、文字上では活躍を願いつつも、<親の情は海よりも深い>との心情が文脈内に良く表してある和歌だなあと、私は感じました。また、同時に母親の素直な感情表現とはいえ、この和歌は、今風に言えば文学的センスが良いといいますか、和歌の心得もある方ではとも推察いたしました。

--------------・・・-----------・・・---------

|

上記写真=少年鼓手 浜田勤吾の銅像の下部にある碑文

左から6、5行目が母チカの和歌 |

碑文内容について

この和歌の内容については、既に上記の通り他の3首の和歌含めて紹介していますで重複している点は、ご容赦願います。改めて、右側写真=碑文プレートの左側に、やや大きな文字で彫られた和歌を横文字で転記しますと次の通りです。

ふた葉より手くれ水くれ待つ花は

君がためにそ咲けよ このとき

上野の補足も含めて、この和歌の意味は、次の<>内青文字でしょう。 <(産んで)幼子の頃から、手塩にかけて育てた息子よ(謹吾よ)、お殿様のために、一花咲かす(活躍する)のは、今この時ですよ>

戊辰戦争(刈和野の戦)にて、まだ若干15歳で浜田勤吾少年が戦死したこと自体も人々の悲しみを誘ったと推測されます。さらに葬るときに衣服の襟元に縫い付けてあったという母チカの和歌は、このことをさらに有名にしたと想像されます。

それは、当時の角館周辺の多くの方々が、我が子を思う母の情に感動されたと思われます。さらには、大村藩・平戸藩などが命をかけて戦ってくれたおかげで角館などの町を幕府軍から守ってくれたという感謝の気持ちもあったことでしょう。そのようなことから、この母チカの和歌も広範かつ長い期間(現在までも)伝承されてきたと考えられます。

--------------・・・-----------・・・---------

大きさ、緯度経度など

母チカの和歌の碑文があるのは、本ページ掲載写真「少年鼓手 浜田勤吾の銅像の下部にある碑文」の左から6、5行目です。下表には、碑文プレート全体と、和歌が彫ってある部分のみの大きさを記入しています。なお、銅像本体、台座や土台の大きさは、「少年鼓手 浜田勤吾の銅像」ページを参照願います。碑文プレートの大きさと緯度経度は、下表二つを参照願います。また、数値未記入欄は、ご容赦願います。

|

「少年鼓手 浜田勤吾の銅像」碑文プレートの大きさ

|

| 本体 |

高さ:60cm |

横幅:54cm |

- |

- |

| 和歌の文字 |

高さ:50cm |

横幅:8cm |

- |

- |

|

|

「少年鼓手 浜田勤吾の銅像」の緯度経度(GPS実測値)

|

| 名称:少年鼓手 浜田勤吾の銅像 |

場所:玖島1丁目(大村公園) |

| GPS実測値:北緯32度53分48.80秒 東経129度57分24.82秒 |

(国土地理院)地図検索用 、国土地理院の地図 |

| グーグルアース用数値:32°53'48.80"N,129°57'24.82"E |

標高:13m |

補足

(この原稿は、準備中。しばらく、お待ちください)

・関係ページ:「少年鼓手 浜田勤吾の銅像」

(初回掲載日:2025年4月28日、第2次掲載日: 月 日、第3次掲載日:6月13日、第4次掲載日:7月7日、第5次掲載日: 7月13日、第6次掲載日:

7月19日、 第7次掲載日:8月2日、第8次掲載日:8月4日、第9次掲載日:9月6日、第10次掲載日:9月28日、第11次掲載日: 月 日、、第12次掲載日: 月 日)

)

|