| 大村の史跡説明板・案内板シリーズ | 武士の墓<渡辺伝弥久(でんやく)の墓>と馬の墓 |

|

||||||||||||

|

||||||||||||

史跡説明板写真周辺の説明 まず、(写真A)から参照願います。この写真の中央部に白い板のように見えているのが、今回紹介しています武士の墓<渡辺伝弥久(でんやく)の墓>の史跡説明板です。(写真撮影:2019年4月15日) この場所を説明するには、近くに目印になるものがないので難しいです。(上表の緯度経度やグーグルアースの入力数値から確認を願います) そのようなことから、次からは、この場所の大まかな位置関係の紹介です。

大村市内から行く場合、鈴田大神宮周辺から旧・長崎街道を登り、直線で900m弱(道路距離ならば1km強)行った所の直ぐ下側(南側)へ数メートルの地点にあります。逆に、諫早方面からならば「籠立場跡・藩境」などのある鈴田峠(無舗装の自然道)を大村側へ下り、舗装道路に出た辺りから直線で300m強、さらに下った所になります。 (写真A)と(写真1、3)でもお分かりの通り、この場所は、2基の墓碑があります。まず、(写真A)の右奥=(写真1、3)の左奥側にあるのが、四角形の小さな形状(高さ30cm、横幅22cm)ながら碑文のある墓碑です。(この碑文のある墓碑は、後の項目で詳細に紹介予定) あと、もう一基は、(写真1)の中央部または(写真3)の手前右側に、頭部が尖って(とがって)高さや大きさ(高さ1m43cm、横幅47cm)もあるのが、碑文のない墓碑です。普通に考えるながら、この大きく高い墓碑=武士の墓と思えます。ただし、その武士の名前が碑文にないため、渡辺伝弥久(でんやく)の墓なのか、あるいは家来の墓なのか、正確には不明です。 そのようなことから、下記の史跡説明板にも「武士の墓」との名称にして、あえて碑文のある墓と、碑文のない墓碑(大きく高い墓碑)について詳細に特定するような事柄を書いておられないのでしょう。-----注:この墓碑2基については、一つの説が「鈴田小学校・百周年記念誌」に書いてありますので、下記の当該項目を参照願います。 史跡説明板の内容

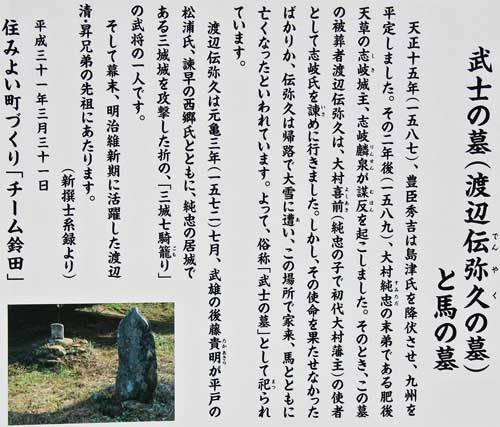

天正十五年(一五八七)、豊臣秀吉は島津氏を降伏させ、九州を平定しました。その二年後(一五八九)、大村純忠(すみただ)の末弟である肥後天草の志岐(しき)城主、志岐麟泉(りんせん)が謀反(むほん)を起二しました。 そのとき、この墓の被葬者渡辺伝弥久は、大村喜前(よしあき)(純忠の子で初代大村藩主)の使者として志岐氏を諌(いさ)めに行きました。 しかし、その計らいは実を結ぱなかったばかりか、伝弥久は帰路で大雪に遭(あ)い、この場所で家来、馬とともに亡くなったといわれています。よって、俗称「武士の墓」として祀(まつ)られています。 渡辺伝弥久は元亀三年(一五七二)七月、武雄の後藤貴明(たかあきら)が平戸の松浦氏、諫早の西郷氏とともに、純忠の居城である三城城を攻撃した折の、「三城七騎籠(こも)り」の武将の一人です。 そして幕末、明治維新期に活躍した渡辺清・昇兄弟の先祖にあたります。 平成三十一年三月三十一日 住みよい町づくり「チーム鈴田」 ---------------・・・---------------・・・---------------・・・--------------- |

||||||||||||

| 碑文のある墓碑と、碑文のない墓碑(大きく高い墓碑)についての説 この項目は、「鈴田小学校 創立百周年記念誌」<1973(昭和48)年3月20日発行>の122~123ページの「足形の塚」を引用・参照して書いています。「武士の墓」が書いてある書籍は、上野が探した範囲内では一冊のみなので、貴重な記述と思いました。その内容には、次の「」内の青文字が書いてあります。念のため、文章は、ほぼ原文を転記しました。なお、ホームページ上、縦書きを横書きにしたり、さらに見やすくするため上野の方で太文字を付けたり、改行などを変えたりもしています。

注1:念のため、下記の「足形:」は地名であって、塚や墓碑が足の形をしている訳ではない。 注2:下記の「足形の塚」の文章には、引用参照した例えば江戸時代、大村藩が編纂した(大村)「郷村記」などの出典名がない。ただし、下記にある「碑文のある墓碑」の碑文を基に地域伝承も含めて書かれたものであろう。 注3:碑文石や下記文章の「了」という文字は、石工による省略文字で「渡辺」の「辺」であろう。 注4:下記は上野の転記ミスもあるので、あくまでも参考程度に閲覧願う。もしも、引用参照されるならば必ず原本からして下さい。 「 足形の塚 陣の内から日焼の辻を通って、旧往還道から右側に足形と言う所があり、少しばかりの水田と畑があって、道路の右側の畑の中に塚がある。ひとつは馬塚と言い伝えられているが、もうひとつは武士を葬ってあると昔の人々は言い伝えている。 馬塚の方は直径一問半位の塚で、大きな石が二、三ケのせてある。武士の墓と思われる。塚は一間半四方位で、雑石でつきあげ、高さは三尺位で、塚のまん中に一尺五寸位の石碑が建ててある。石碑には、天正十七年十二月、天草諌御使役大雪餓死渡了伝弥九、家来渡了延之丞 と明記してあり、今から三百九十年から四百年位の前のものと思われる。 (渡辺良剛記) 」---注:執筆者名 「鈴田小学校 創立百周年記念誌」からの引用は、上記の通りです。あと、上野自身も、この「武士の墓」 「馬の塚」 「碑文石」を調査したので、そのことは、下記項目で書いていきます。 ------------------・・・------------------・・・------------------・・・------------------・・・ 武士の墓(大きく高い墓)と碑文のある墓碑の解説 上記項目に書いています「鈴田小学校・創立百周年記念誌」の「足形の塚」を参考に上野も、このページの(写真2)の通り、実物の写真も碑文の拡大写真なども写しました。当然、その碑文内容は、先の「足形の塚」に書かれてある紹介文と、「渡辺伝弥久(でんやく)の墓」の史跡説明板の記述も同じです。 ここから、さらに整理してみますと、主に次の通りと思われます。

・事故前の目的---大村純忠(すみただ)の末弟である肥後天草の志岐城主、志岐麟泉(りんせん)が謀反(むほん)を起こそうとした。その志岐氏を諌めるため渡辺伝弥久は、大村喜前(よしあき)(純忠の子で初代大村藩主)の使者として家来の渡辺延之丞と一緒に行った。 ・事故の年月---1584(天正17)年12月 (大雪の日) ・事故の場所---(現在の大村市中里町)、字(あざ)「足形」の小道 ・事故の状況---先の帰り、当日が大雪だったので雪道で渡辺伝弥久も家来の渡辺延之丞も、馬もろとも滑落して亡くなった。(もしかしたら、馬には渡辺伝弥が乗り、その手綱を引いて家来の渡辺延之は歩いていたのかもしれないが) ・墓碑の状況---上野の推測で考えるならば、本来、① 武士の渡辺伝弥久の墓碑、② (前同)渡辺延之丞の墓碑、③ 1頭もしくは2頭の馬の塚(馬の墓)があるのではと思った。しかし、現在は(写真Aと、写真3)通り、大きくて高い墓碑(自然石)と、碑文石が上に乗っている塚しか見当たらない。 さらに私の推測や想像ながら、先の塚を馬の墓とするならば人馬一緒に同じ墓に葬ることはあり得ないことと思えます。また、当時も夫婦墓はありますが、この頃、武士二人を、しかも主人と家来と同じ墓碑にすることも考えられないことでしょう。(ただし、同じ渡辺なので親子ならば可能性はありうるが) それと同時に渡辺伝弥久だけは、この場所ではなく、先祖からある家の墓に遺体を運んで埋葬されたのかもしれないとも考えました。そうなれば、ここにある武士の墓は、家来の墓碑かとも推測しました。 ただし、歴史事項は、推測だけで書くのは正しくないので、先の史跡説明板には、墓碑の特定や亡くなった人の墓碑名を表記せずに「武士の墓<渡辺伝弥久(でんやく)の墓>と馬の墓」と記述されているのでしょう。 念のため、また、何か、この史跡について新たな情報などがあれば、当然、追加や改訂も繰り返したいとも考えています。 補足 (この原稿は準備中。しばらく、お待ち下さい) |

||||||||||||

| (初回掲載日:2019年4月22日、第2次掲載日:6月23日、第3次掲載日:7月27日、第4次掲載日:2025年4月17日、第5次掲載日:4月20日、第6次掲載日: 月 日、第7次掲載日: 月 日) | ||||||||||||

|

|

|