|

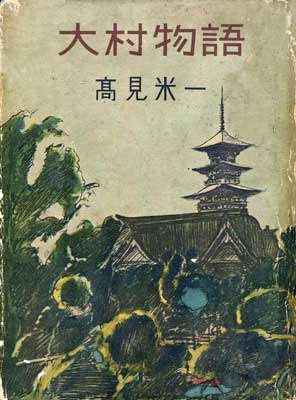

| 「大村物語」(初版)の表紙(高見米一/著) |

上記の

注1~

注3の通り、「

大村市政だより、1952年1月号」(PDFファイル」をホームページ用に下記

「」内の

青文字の横書きにしている。

「 大村物語」成る 待望久し高見氏の好著

大正十五年、始めて『郷土史読本』を編集して、当時、幸田成友博士から「日本におけろ郷土史の最初であろう」と激励された元大村小学校々長、現市嘱託高見米一氏は、今回、郷土大村の興望を荷って待望久しき『大村物語』を出版した。

高見氏の『大村郷土読本』は昭和六年に改訂再版されたが、その後絶版となり郷上の歴史を知る資料は殆どなかつたのであるが、今度『大村物語』の出版により久しく渇望が満たされた。

著者高見氏は、その「はしがき」の中で.「本書は純然たる郷上史ではありません。史実だけでは無味乾燥になるし、さりとて私に創作や歴史小説を書く才能はなし。どんなに書けば面白く読んでいただけるかと苦心しました。題名の『大村物誘』もこんな理由で選んだもので、あくまで物語りであることをお断りしておきます。題目の取材を歴史的なものにとどめたのは私の分野を守ったからでありまず……」と。

目次の一部を拾えぱ大村史概観から大村氏入郡、郡七山十坊、大村太平記、大村と切支丹、大村市概略史などを始め三十章に及び四六版、三四九頁の好著で学校教育の社会科教材としては勿論、一般市民が是非座右に一冊を備うべきものと推奨すろ。 本書は非売品であるが希望者は金二百円を添えて発行所の大村市図書館内大村郷土研究会宛至急申込みのこと。 印刷は東京金星社 (写真は大村物語りの表紙) 」

--------------------・・・--------------------・・・-----------

「大村郷土読本」、「大村物語」の発行年について

この項目は、

(2022年7月現在で)今回紹介中の「

大村郷土読本」、「

大村物語」の

発行年を下表に書いている。また、下表の発行年の内容は、各書籍の奥付け(発行年月日)や、

ミライon図書館の蔵書検索ページから調べたものである。なお、まだまだ、調査中なので後で補足、追加、改訂する可能性もある。このようなことから、下記内容は、あくまでも参考程度の閲覧にして、引用される方は、必ず原本から願いたい。

| 書 籍 名 |

書 籍 発 行 年 |

著 者 名 |

備 考 |

| 大村郷土読本 |

1925(大正14)年 |

高見 米一 |

日本最初の郷土史本(「大村市政だより」) |

| 大村郷土読本 |

1926(大正15)年12月 |

高見 米一 |

推測ながら上記の再発行本か? |

| 大村郷土読本 |

1931(昭和6)年 |

高見 米一 |

推測ながら3回目の発行か? |

| 大村物語 |

1952(昭和27)年12月11日 |

高見 米一 |

分かりやすく物語風ながら通史でもある |

| 大村物語 改版 |

1983(昭和58)年8月25日 |

高見 米一 |

上記の本の表紙も変えてある |

「大村初の通史」の意味すること

上記の「

大村市政だより、1952年1月号」の項目通り、「

大村物語」の前身=原本というべき「

大村郷土読本」についての評価は、当時の

幸田成友博士から次の

「」内の言葉で語られている。

「日本におけろ郷土史の最初であろう」

その後、大村の郷土史について、略年表や一時代の概略史などは、他の方も作成されたと推測する。しかし、

本格的な通史は、1952(昭和27)年12月11日発行の「

大村物語」までなかったと考えられる。だからこそ、上記の「

市政だより」

(この当時の「市政だより」は数ページだった)に、かなりの文章量と「

大村物語」の表紙写真付きで広報されているのではないだろうか。つまり、このページの標題通り、「

大村最初の通史:大村物語(大村郷土読本)」であろう。

ただし、著者の高見米一氏自ら「本書は純然たる郷上史ではありません」とか、「あくまで物語りであることをお断りしておきます」と話しておられる通りだ。また、この当時、江戸時代の大村藩作成の記録類(郷村記など)が引用参照資料だったので、いくつかの歴史事項は、史実と違う項目もある。これは、当時、比較対象史料も郷土史研究者も極端に少なかったので、止むを得なったことである。

しかし、この「

大村物語」は、小中学校で教科書がわりに読まれたこと、さらに1983(昭和58)年8月25日に「

大村物語 改版」として再発行

(第二次出版)されたのは、大村市内で大変珍しいことでもあった。現在でも、公的な書籍類を除けば郷土史本が学校で使われたり、再出版されることは、ほとんどないと思われる。

以上述べてきたことを箇条書きに「

大村物語」(

大村郷土読本)について、

発行当時の意義、評価などをまとめてみると次の通りと思われる。

(1) 「大村郷土読本は日本最初の郷土史」との評価も含めて

「大村物語」は、大村初の通史といえる。

(2) 市内の

学校で教科書がわりに使われたのは、公的書籍類を除き、この当時少ないと思われる。

(3) 上野調べで上記の本が戦前に3回、戦後に2回と合計

5回も発行の郷土史本は、皆無であろう。

(4) この「大村物語」以降に出版された

他の郷土史本にも影響を与えている。

(5) そして、発行当時を中心に現在も続く

郷土史研究の礎(ベース)にもなった本であろう。

「大村郷土読本」=「大村物語」の今日的な意義について

(この原稿は準備中。しばらく、お待ちください)