| 大村の史跡説明板・案内板シリーズ | 小路口鬼の穴古墳 |

|

||||||||||||

|

||||||||||||

| (写真1) 中央部の白板が小路口鬼の穴古墳の説明板、左端が標柱、中央部の塚は墳丘(ふんきゅう)の一部分 | ||||||||||||

| ・関係ページ:「野田古墳」 「黄金山古墳」 |

||||||||||||

|

<用語解説> ・古墳(こふん)とは-----デジタル大辞泉より 古代、土を高く盛り上げてつくった有力者の墓。現在では、墳丘をもつ墓は弥生時代にさかのぼることが判明したため、前方後円墳出現以降のものを古墳とよぶ。平面形により、円墳・方墳・前方後円墳・前方後方墳・双方中円墳・上円下方墳などとよび分ける。

史跡説明板写真周辺の説明 この古墳のある場所は、JR大村線、竹松駅から北東方向に直線では約200mです。ここへ行く道は、いずれも広くなくて、周囲は住宅地なので慣れてないと迷う感じもします。ただし、最上記の(写真1)にも写っているが、木々が住宅地の間から見える場合もあるので、それも目印にはなります。いずれにしても、最上記の国土地理院の「地図は、こちらから。」をクリックして、行く道路を確認願います。 この古墳(墳丘)の大きさは、目測で東西20m強、南北20m弱、高さ3m弱ありそうです。その墳丘の南側(竹松駅方向)に、今回の史跡説明板と(御影石風の)史跡標柱は、設置されていいます。 なお、大村市内には、他にも例えば「黄金山古墳」「野田古墳群」「地堂古墳」「玖島崎古墳群」「鹿の島古墳」を始め、古墳はいくつかあります。しかし、その多くが、墳丘が失われ、天井石や壁石のみしか残っていないのが、ほとんどです。そのような中で、この小路口鬼の穴古墳は、造られた当時の形状と当然違いますが、現在でも比較的に墳丘らしく見える所でもあります。 史跡説明板の内容 (写真1)、(写真2)に写っている史跡説明板示板「小路口鬼の穴古墳」を、さらに、その説明板本体部を写したのが、(写真3)です。その内容は、下記<>内の青文字が書いてあります。 ただし、上野の転記ミスなどもありますので、あくまでも参考程度に閲覧願います。もしも、引用・参照されるならば必ず実物の説明板からお願いします。

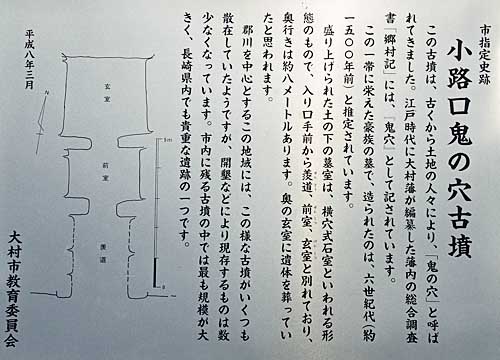

< 市指定史跡 小路口鬼の穴古墳 この古墳は、古くから土地の人々により、「鬼の穴」と呼ばれてきました。江戸時代に大村藩が編纂した藩内の総合調査書「郷村記」には、「鬼穴」として記されています。 この一帯に栄えた豪族の墓で、造られたのは、六世紀代(約一五◯◯年前)と推定されています。 盛り上げられた土の下の墓室は、横穴式石室といわれる形態のもので、入り口手前から羨道(せんどう)、前室(ぜんしつ)、玄室(げんしつ)と別れており、奥行きは約八メートルあります。奥の玄室に遺体を葬っていたと思われます。 郡川を中心とするこの地域には、この様な古墳がいくつも散在していたようですが、開墾などにより現存するものは数少なくなっています。市内に残る古墳の中では最も規模が大きく、長崎県内でも貴重な遺跡の一つです。 平成八年三月 大村市教育委員会 > 補足 (この原稿は準備中。しばらく、お待ちください) ・関係ページ: (初回掲載日:2024年11月15日、第2次掲載日:2025年3月14日、第3次掲載日:3月22日、第4次掲載日: 月 日) |

||||||||||||

|

|

|