| 大村辞典 | ”こ”の項目 |

|

”こ”の項目

|

鯉のぼり(こい のぼり) 鯉のぼり(こい のぼり) <概略説明>デジタル大辞泉よると、次の「」内の解説がしてある。「鯉幟(こいのぼり) =布または紙で、鯉の形に作ったのぼり。端午の節句に戸外に立てる。鯉の滝のぼりにちなんだもの。鯉の吹き流し。五月幟(さつきのぼり)。> この辞典通り全国で端午の節句の時季に戸外に鯉のぼりは立てられているが、大村市内でも同様である。あと、決して大村独特のものではないが、5m以上あるような大きな鯉のぼりをはじめ回転球、矢車、武者のぼりなども一緒に高さ10m近くある竹に高く掲げらている光景は、一昔前までは市内では珍しくなかった。それも例えば広い庭のある家や農家などの庭先に大きな孟宗竹で櫓を特別に組んで立てられていた。(掲載日:2024年5月11日) <関連詳細ページ>・(福重ホームページ、「大村歳時記」の)『鯉のぼり』 |

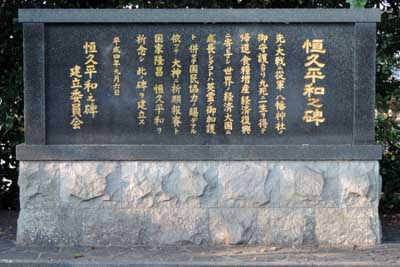

恒久平和之碑(こうきゅう へいわ の ひ) 大村市松原本町、 松原八幡神社の境内 恒久平和之碑(こうきゅう へいわ の ひ) 大村市松原本町、 松原八幡神社の境内<概略説明> この碑は1992(平成4)年9月6日 恒久平和之碑建立委員会によって建立された。本体のみの大きさは高さ約1m、横幅約1m80cmである。正面碑文には(概要で)八幡神社の御守護で先の大戦から無事に帰還できたこと、英霊の御加護もあり国も経済大国となったように隆盛し平和であること、さらには今後も恒久の平和(今のように永久に平和)であることなどを祈念して建立したことが彫ってある。建立寄付者の氏名数は200名強である。その多くが現在の大村市松原地区(旧・松原村)から従軍(出征)され復員された方、先の大戦で亡くなられた方の遺族などと推測される。本体は黒御影石と思われる立派な石材が使われていて碑文の彫りも見やすく素晴らしいものである。(掲載日:2020年3月11日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの「大村歳時記」)『恒久平和之碑』 |

紅白饅頭(こうはく まんじゅう) 紅白饅頭(こうはく まんじゅう)<概略説明> この紅白饅頭や紅白の餅(もち)は全国や大村市内でも何かのお祝い事で参列者、関係者や親戚などへ配布されている。その事柄は例えば結婚式、子どもの誕生、(建物の新築・改築、道路の建設などの)工事完成祝い、学校の式典、地域の行事など沢山ある。なぜ大昔から紅白饅頭や紅白の餅があるのかについて諸説あるが、紅白の言葉も饅頭そのものも縁起が良いとされている。そのため全国や大村市内でも長年続いている習わしと思われる。現在は饅頭屋に依頼すれば通常ならば紙箱に2個入っている。その箱の上には水引の熨斗紙(のしがみ)が巻かれている。以前は饅頭に直接「祝」との文字入りが多かったが、現在は同様の文字をビニール袋にしたものが多い。また何かの行事で餅つきがある場合、通常の白餅と食紅(しょくべに)を使って紅い餅の紅白の餅をつくる機会も多い。この紅白の餅の使用目的も先の紅白饅頭と、ほぼ同様である。(掲載日:2018年9月25日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの「大村歳時記」)『紅白饅頭(こうはく まんじゅう)』 |

強力の単体仏(ごうりき の たんたいぶつ) 所在地:大村市福重町 強力の単体仏(ごうりき の たんたいぶつ) 所在地:大村市福重町<概略説明> 本像は個人所有で福重町の字「強力」か「岡力」周辺の畑の中にある。ここから数十メートル以内に祇園牛頭天王神社がある。また、この周辺に仏教寺院の祇園寺があったといわれている。ただし、建立年は不明なため祇園寺と関係あるかどうかも分かっていない。石仏の石全体の大きさは高さ35cm、幅23cm、厚さ10cm、胴囲約60cmである。石全体が緑色に見えるのは石材の色でなく、青カビか苔の色と思われる。(掲載日:2018年8月7日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)強力の単体仏』 |

郡岳(こおりだけ) 標高:826m 所在地:大村市重井田町 郡岳(こおりだけ) 標高:826m 所在地:大村市重井田町<概略説明> 郡岳は山の形成からして多良岳山系になるが、この山だけ見るとまるで独立峰のようにも見える。(大村)郷村記によると大昔の名称として「太郎岳(たろうだけ)」とも呼ばれていた。古文書によれば奈良時代初期に僧の行基が、「太郎岳に三尊(阿弥陀、釈迦、観音)をまつり神社を建立した」と言われている。その後神社も移り、この山の名前も郡岳に変わったが、この「太郎岳」からその後神社もできたので多良岳の山の名前が出来たものと思われる。現在郡岳は登山が盛んな山で主に(ロザ・モタ広場方面からさらに先に行った)南登山口コースと(ゴルフ場入口方面よりさらに先に行った)西登山口コースがある。交通アクセスは大村駅前バスターミナルから長崎県営バスの野岳湖行きに乗車(約45分間)して最終の野岳湖バス停下車。(掲載日:2006年6月15日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)郡岳』 |

郡岳の土砂崩れ(こおりだけ の どしゃくずれ) 所在地:大村市重井田町(郡岳の西側9〜6合目付近) 郡岳の土砂崩れ(こおりだけ の どしゃくずれ) 所在地:大村市重井田町(郡岳の西側9〜6合目付近)<概略説明> 郡岳の土砂崩れ現場は大小含めればいくらでもある。ただし一番有名で郡地区の国道34号線周辺からでも良く見える大きな土砂崩れ現場は一か所で、それは郡岳の西側9〜6合目付近にある坊岩(ぼうにいわ)の東側約100m先にある。発生当時の規模は上下の長さ300m以上、横幅30m以上あった。この土砂崩れ発生年は記録がないので正確には不明である。しかし地域の古老の話では「昭和40(1965)年頃の土砂崩れが一番大きかった。その後、三日月型の禿げた部分が、ずっと見えていた」、「雪が降ったら、そこが真っ白に見えた」などと伝えられている。ただし規模の大小を問わず土砂崩れ発生は江戸時代以前の大昔も含め現在までも何十回も起こっている。土砂崩れ現場は一見何も変わっていないようにも思える山や自然の変化や植物の回復力などが良く分かる場所でもある。(掲載日:2014年9月14日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)郡岳の土砂崩れ』 |

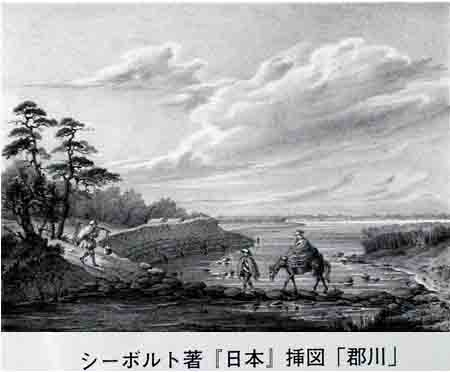

郡川(こおりがわ) 長さは15.9km、幅約65m 所在地:大村市内各地を流れている。 郡川(こおりがわ) 長さは15.9km、幅約65m 所在地:大村市内各地を流れている。<概略説明>郡川は長崎県で長さ第4位、大村市内では最長の川である。水源は長崎県央地域最高峰の経ヶ岳(1,076m)周辺にあり、そこから萱瀬地区、竹松地区、福重地区を流れ下り大村湾に注ぐ。支流も南川内川(みなみのかわちがわ、萱瀬地区)や佐奈河内川(さながわちがわがわ、福重地区)を始め小さな川も含めいくつかある。(掲載日:2006年10月10日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)郡川』 |

|

郡川のうなぎ塚(こおりがわのうなぎつか) 所在地:大村市寿古町と沖田町境界の郡川下流 郡川のうなぎ塚(こおりがわのうなぎつか) 所在地:大村市寿古町と沖田町境界の郡川下流<概略説明>郡川(こおりがわ、長さは15.9km、幅65m)の河口付近(寿古町と沖田町の境)で毎年おこなわれているのが、うなぎ塚とうなぎ漁である。うなぎ塚の数は約200個あり、毎年この塚の権利を得るため寿古町で8月に抽選会がおこなわれ、その権利は取得日から年内一杯である。石の塚は自分で築き、うまく漁ができた場合、天然うなぎが獲れる。(掲載日:2007年8月31日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)郡川のうなぎ塚、うなぎ漁』 |

黄金山古墳(こがねやまこふん) 所在地:大村市今富町 黄金山古墳(こがねやまこふん) 所在地:大村市今富町<概略説明> この古墳の年代は古墳時代前期と思われ一説には4世紀末か5世紀頃のものと言われている。この古墳が発見された当時、土器とともに2体の人骨、鉄刀、鉄製矢じりなども出土したと伝えられている。棺を安置する石室は追葬を可能にする形式で、竪穴系横口式石室と呼ばれるものである。 (掲載日:2006年8月12日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)黄金山古墳』 |

古松宿休憩所跡(こまつしゅく きゅうけいしょ あと) 所在地:大村市大里町 古松宿休憩所跡(こまつしゅく きゅうけいしょ あと) 所在地:大村市大里町<概略説明> この場所は国道34号線から行くならば(鈴田)大神宮神社の手前側にある(旧・長崎街道)市道周辺である。江戸時代、長崎街道を通る諸大名や幕府の役人などが小休憩した所といわれている。同時代編さんの(大村)郷村記には「この矯(古松橋)の前後古松の宿にて商家二十一軒端を列ねて相対す」との記述があり当時の賑わいを伝えている。(掲載日:2018年2月2日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページ)「史跡説明板」の古松宿休憩所跡』 |

| ---準備中--- |

古松の馬頭観音(こまつ の ばとうかんのん) 所在地:大村市中里町 古松の馬頭観音(こまつ の ばとうかんのん) 所在地:大村市中里町<概略説明> この馬頭観音のある場所は中里公民館から南東方向へ直線(目測)で100m弱、道路脇(民家の石垣の前)にある。元々、ここに移転するまで何回か設置場所が変わったとの地元伝承がある。土台の碑文によると建立年月日は寛延4 (1751) 辛未(かのと ひつじ)年11月17日と彫ってある。江戸時代の大村郷村記にも建立年のみだが同年が記述されて、その当時は古松権現内にあったと書いてある。本体の大きさ 高さ90cm、横幅48cm、胴囲67cmである。基本形は三面六臂(さんめんろっぴ)の立像で、 これだけ高さのある立像は大村市内では珍しい。全体スマートでバランスが良く、蓮華座が大きく安定感がある。 (掲載日:2017年1月16日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)『古松の馬頭観音』 |

権田の馬頭観音(ごんだのばとうかんのん) 所在地:大村市田下町 権田の馬頭観音(ごんだのばとうかんのん) 所在地:大村市田下町<概略説明> 権田の馬頭観音は田下町、氷川神社の本殿南側にある。建立年は明治25(1892)年旧11月19日で、建立者は(萱瀬村)権田(郷)の馬(所有者の)仲間内である。本体の大きさは高さ72cm、横幅38cm、胴囲86cmである。蓮華座下部に先の建立年や建立者名などが彫ってある。像の基本的な造りは三面六臂でレリーフ面の高さは低いが、像の姿が分かりやすい。(掲載日:2015年11月2日) <関連詳細ページ>・『(福重ホームページの)権田の馬頭観音』 |

|

--準備中-- |

| ご注意:この大村辞典(大村歴史観光辞典)は『はじめに』のページでも書いていますが、個人で作成している関係上、用語、内容や解説について、あくまでもご参考程度にご覧下さい。なお掲載後も記述内容などに間違いがあれば、その都度変更していきたいと考えています。 |

| この大村辞典の目次ページに戻る |

| 関連ページ | 「お殿様の偽装」ページ | 「大村の歴史」ページ |